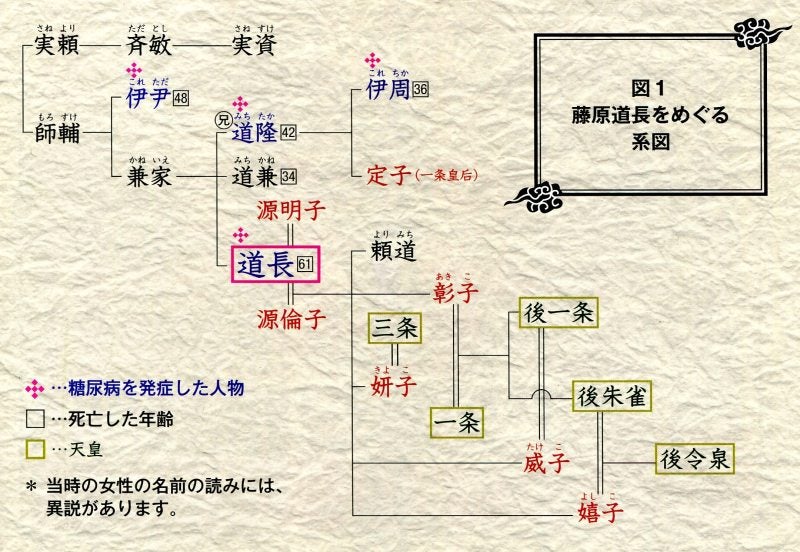

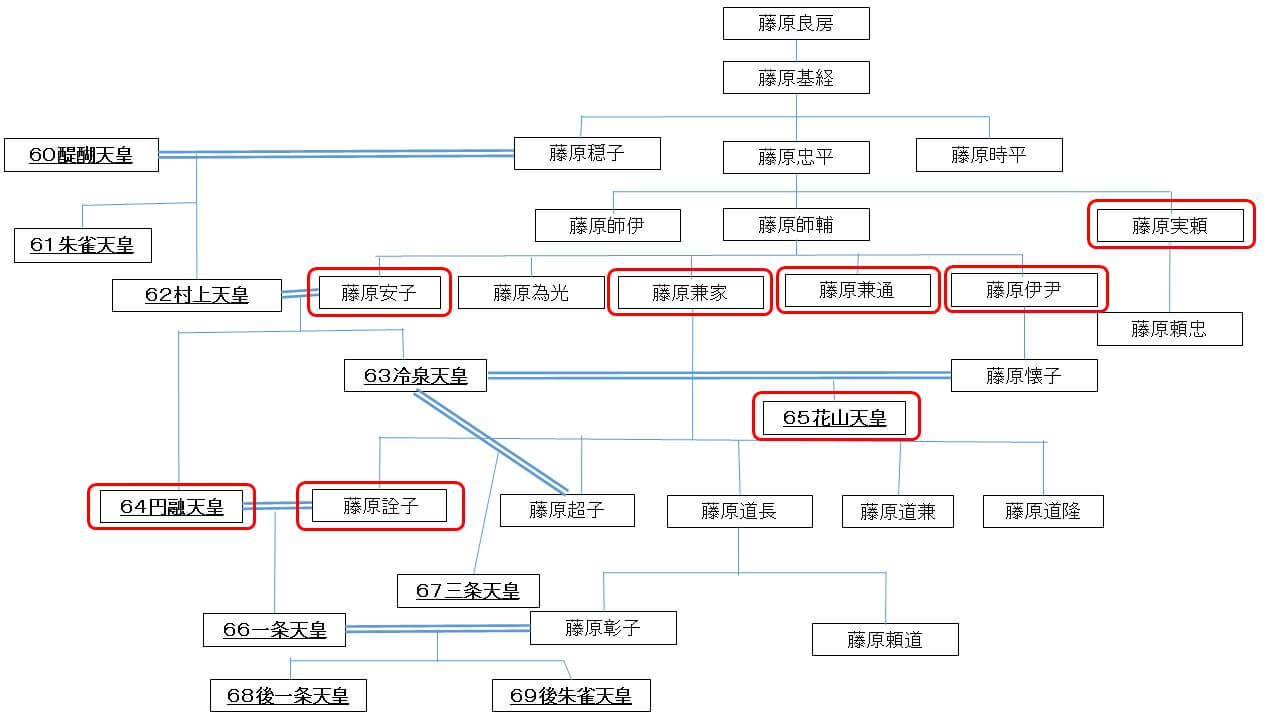

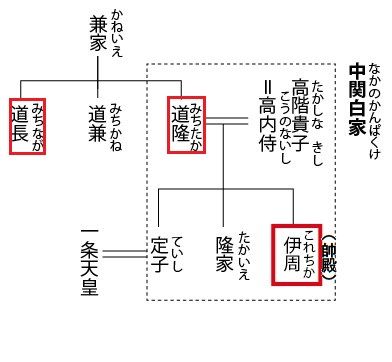

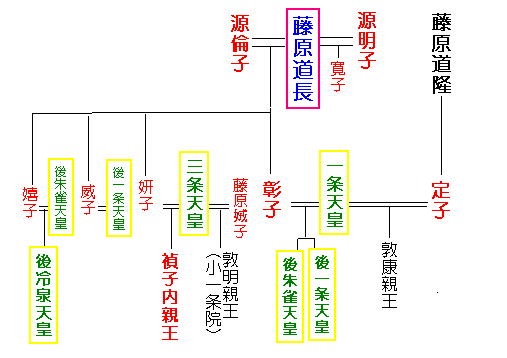

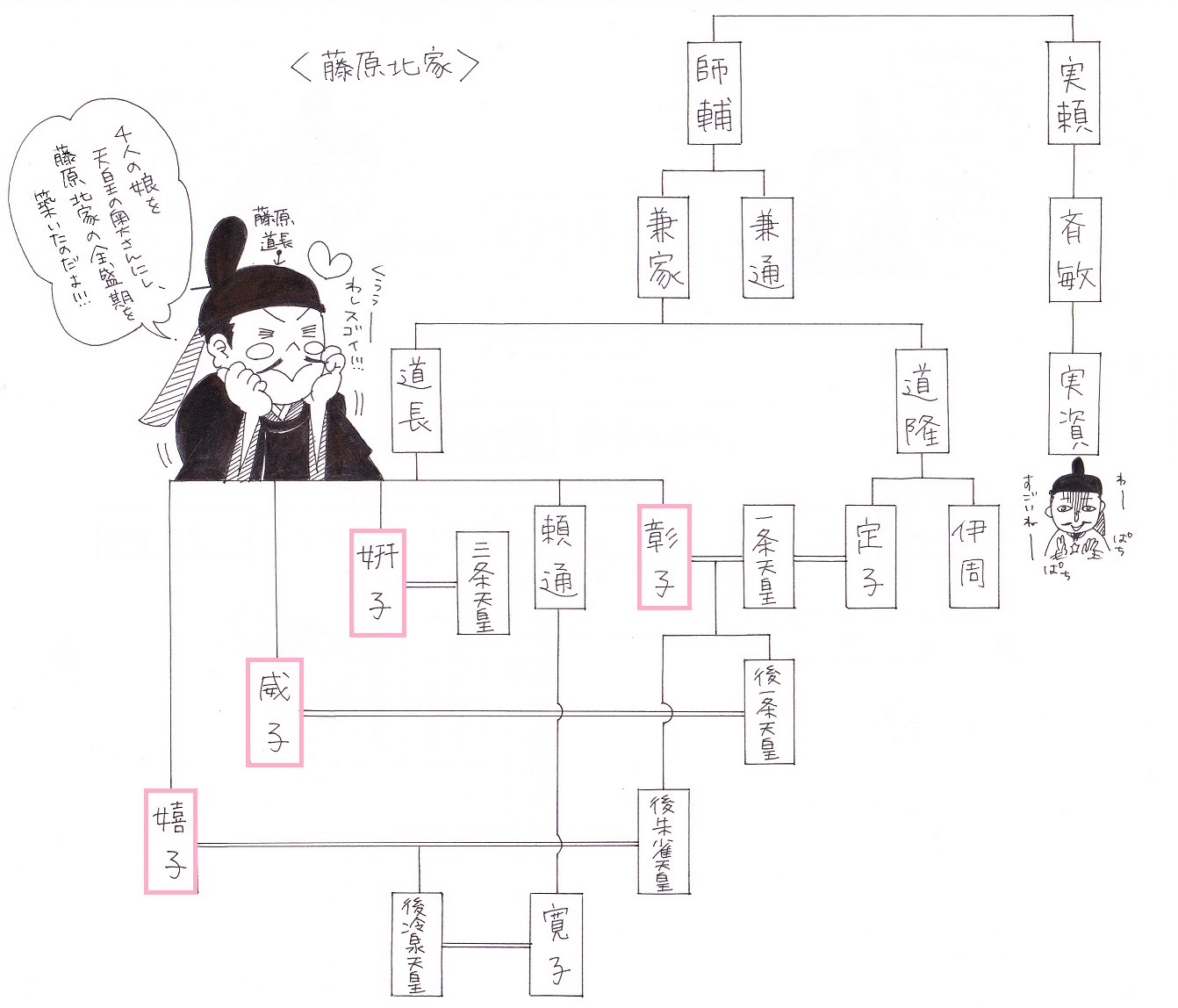

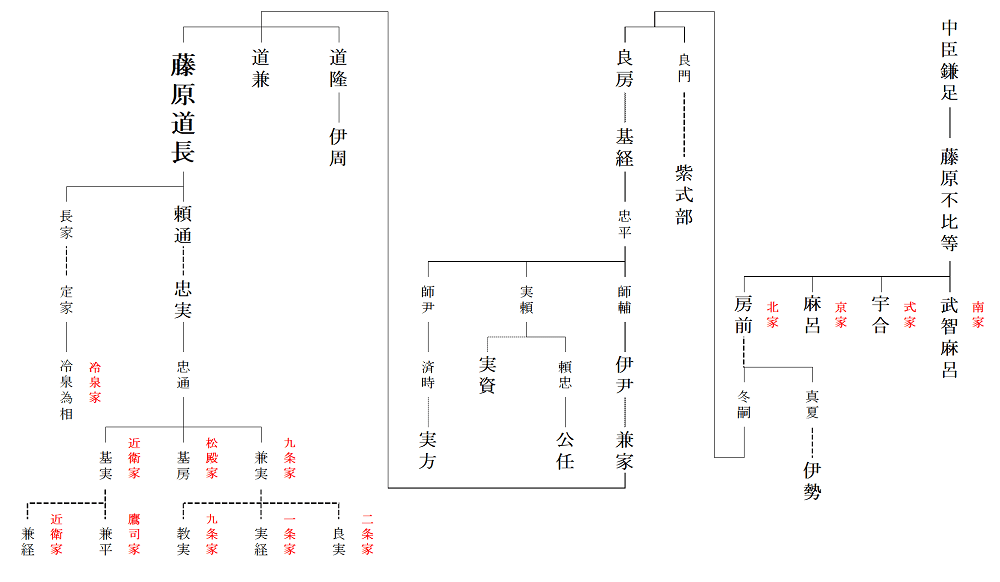

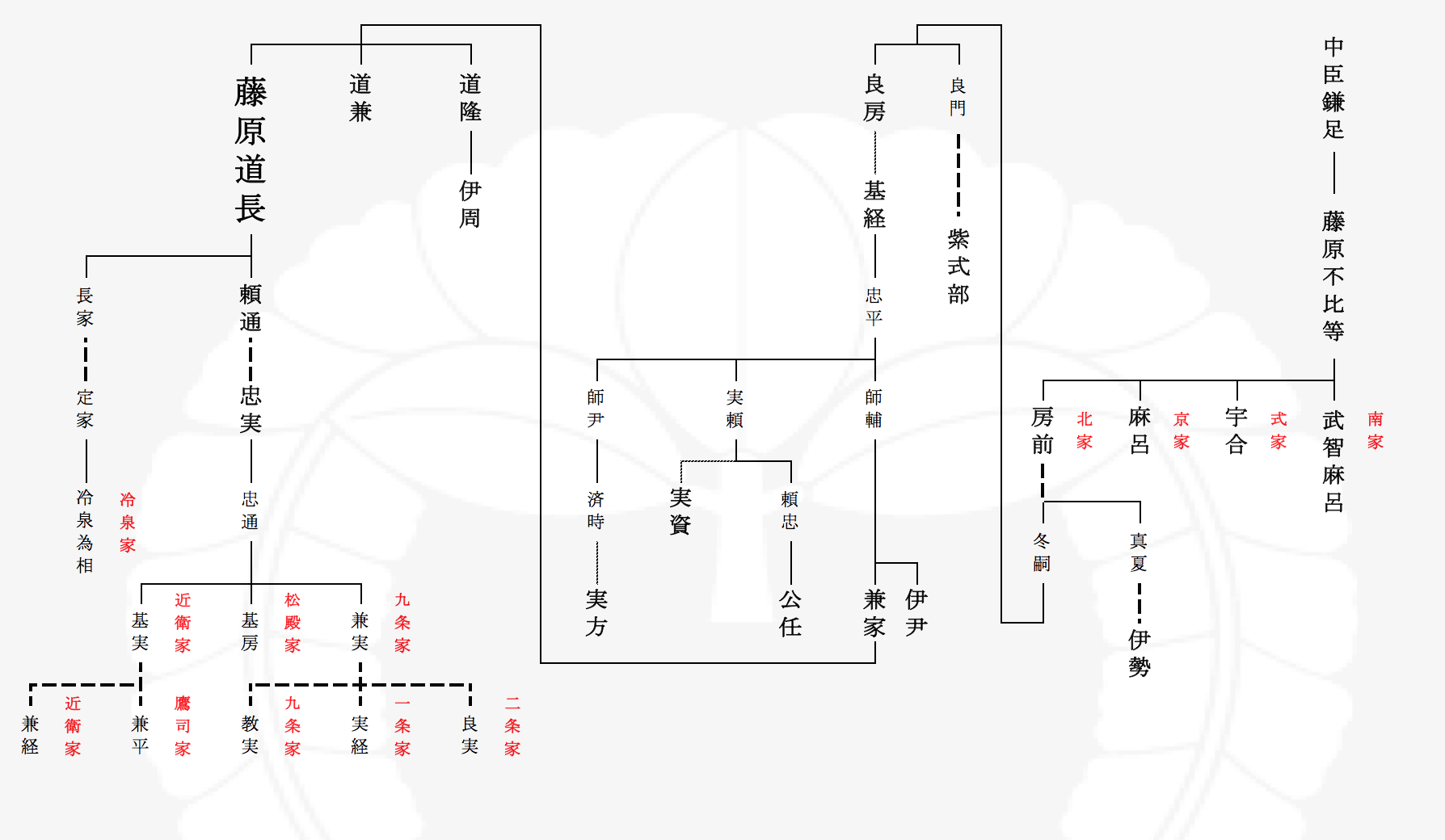

藤原兼家 ふじわらのかねいえ の死後、兼家の子である道隆 みちたか が政治の実権を握った。 その道隆の後は、子である伊周が継ぐと思われており、伊周は内大臣の官職にまで至っていた。 蜻蛉(かげろう)日記⑦ 『兼家発病』 テーマ: 古典を読む 作者の『藤原道綱の母』の家で、兼家が突然、お腹が痛くなり、苦しみ始めます。 突然襲う死の恐怖の中、作者と兼家の愛情が蘇ります。 兼家は、自分が死んでも、すぐには 藤原道長 ふじわらみちなが が活躍していた頃、 朝廷には「藤原氏」と呼ばれる貴族が沢山いました。 ややこしくなかったんでしょうか? そもそも藤原氏という 家系 はどこからどう道長に繋がり、 その後どうなったのでしょう。

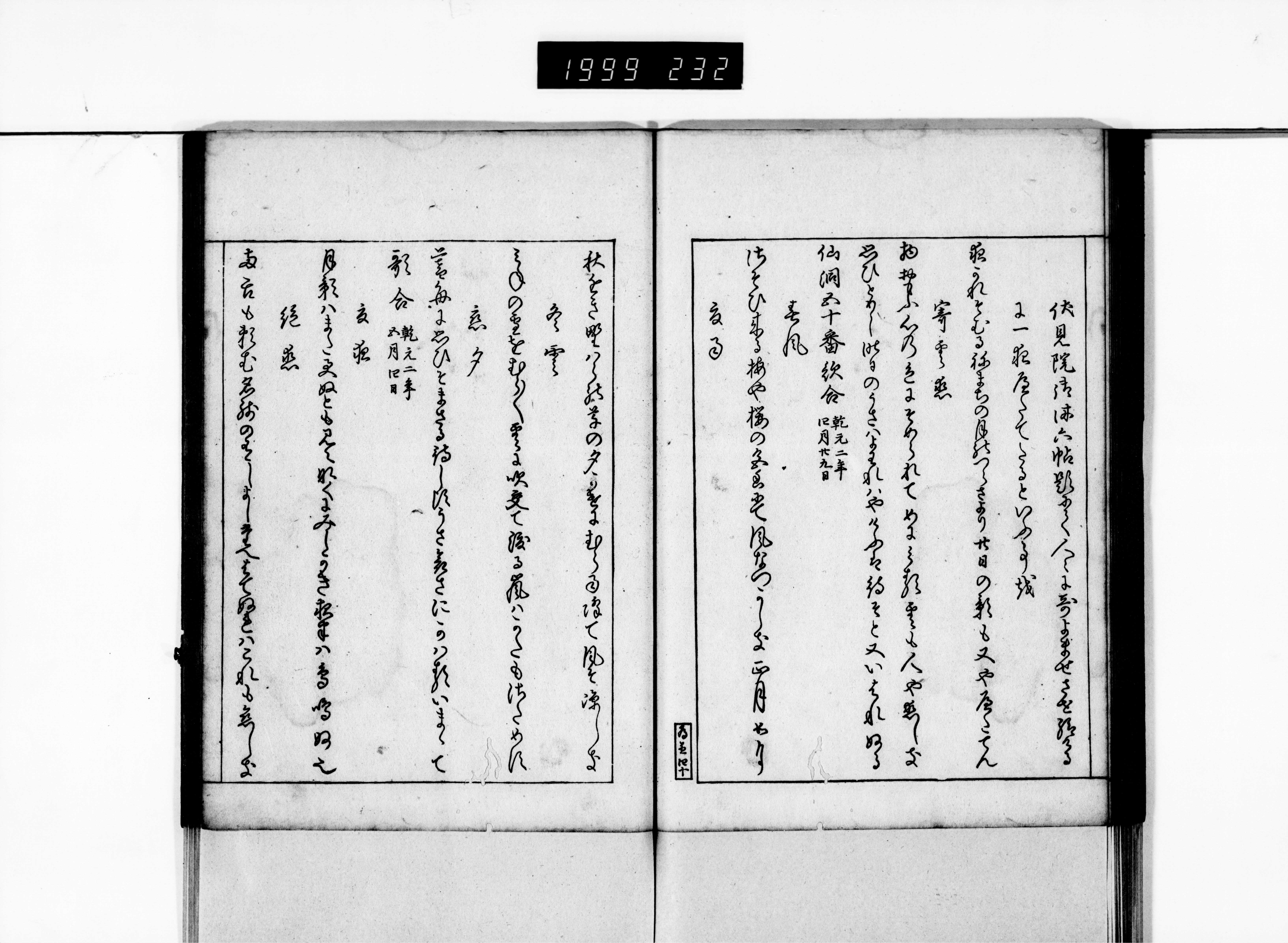

藤原定家 撰 ほか 新潮古典文学アルバム 10 新古今和歌集 山家集 金槐和歌集 新潮社

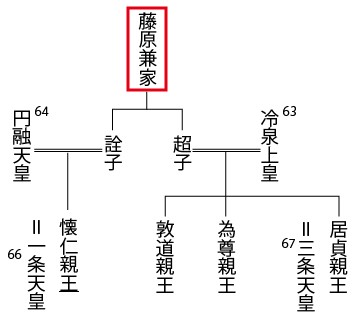

ふじわら の かね いえ

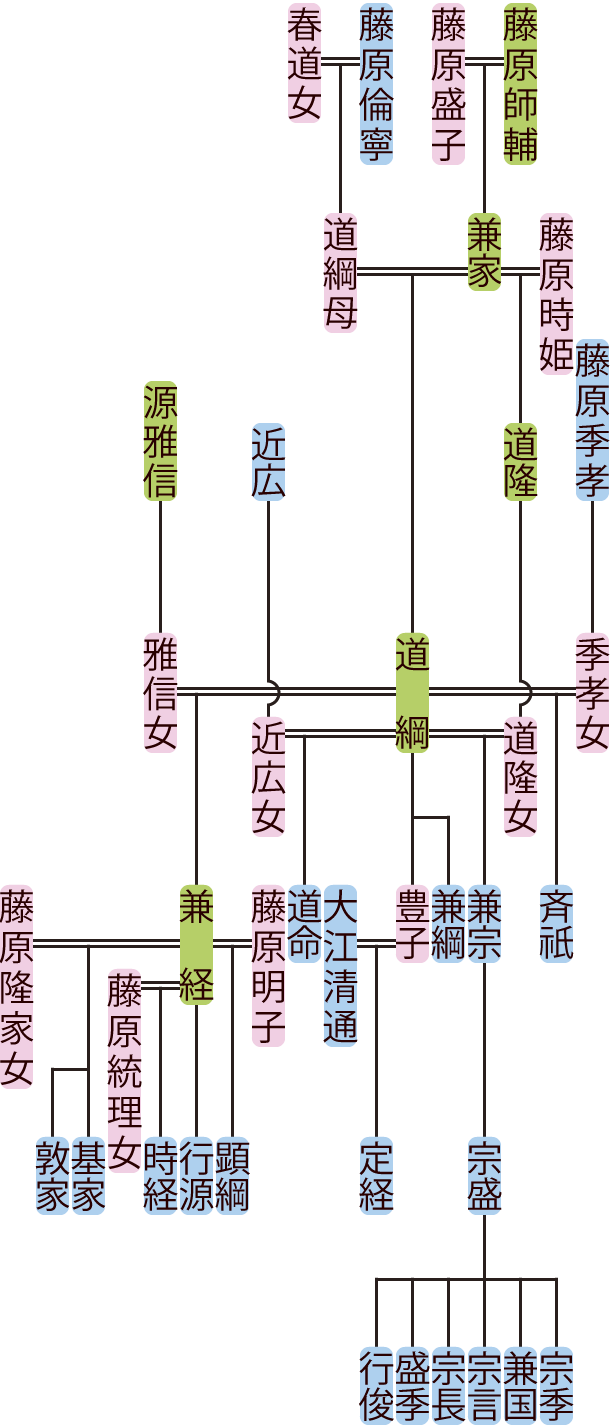

ふじわら の かね いえ-藤原道長の母・藤原時姫とはどんな人? 藤原道長の父は藤原兼家、母は 藤原時姫 という人物です。 兼家、時姫ともに藤原一族ですが、兼家の父は右大臣というエリート中のエリート、時姫の父は最高位が左京大夫(都の左京〈東半分〉の司法・警察・民政などをつかさどる役所の長官)の 参考文献 伊藤博 「蜻蛉日記と藤原兼家」「付 藤原兼家年譜」『蜻蛉日記研究序説』(笠間書院、1976年12月25日)pp 山本信吉『摂関政治史論考』(吉川弘文館、03年)ISBN 関連項目

金槐和歌集 源実朝の和歌めぐり

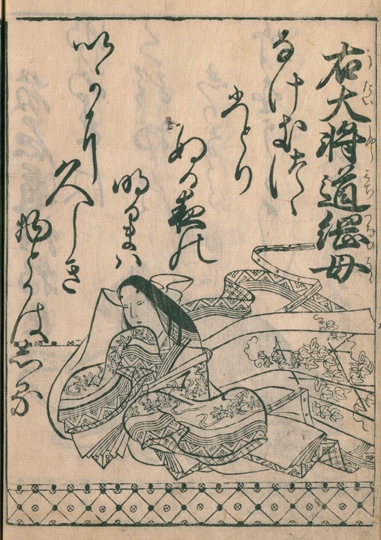

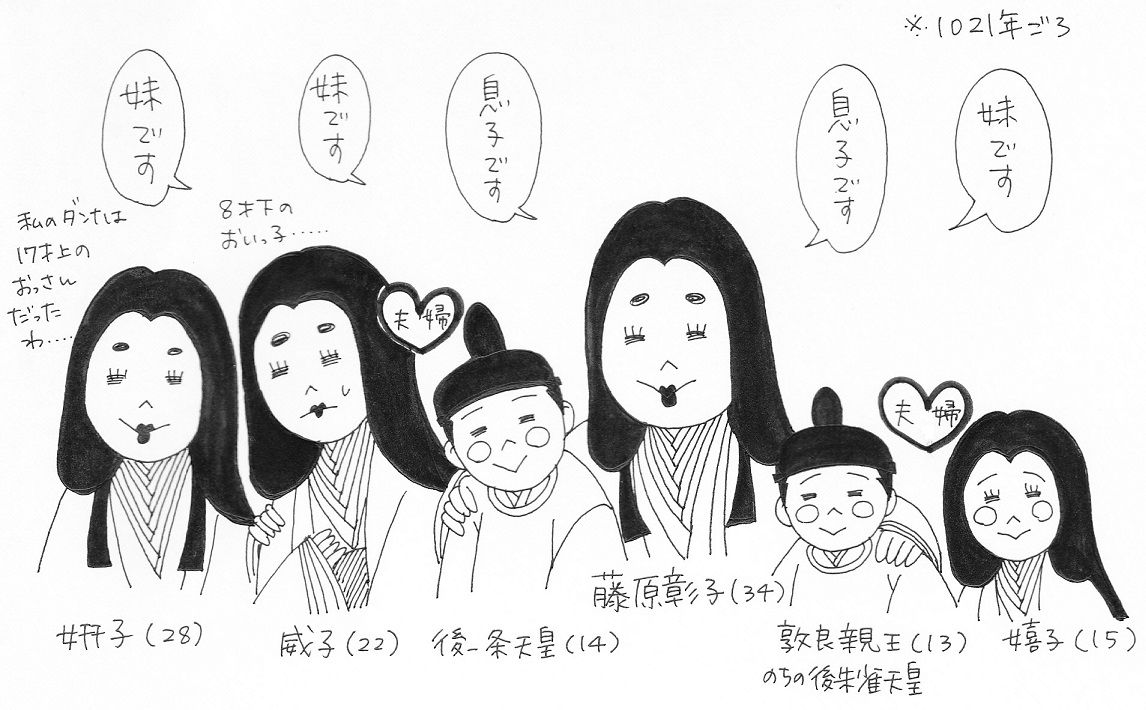

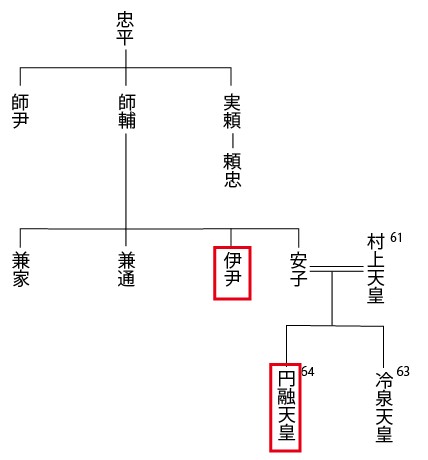

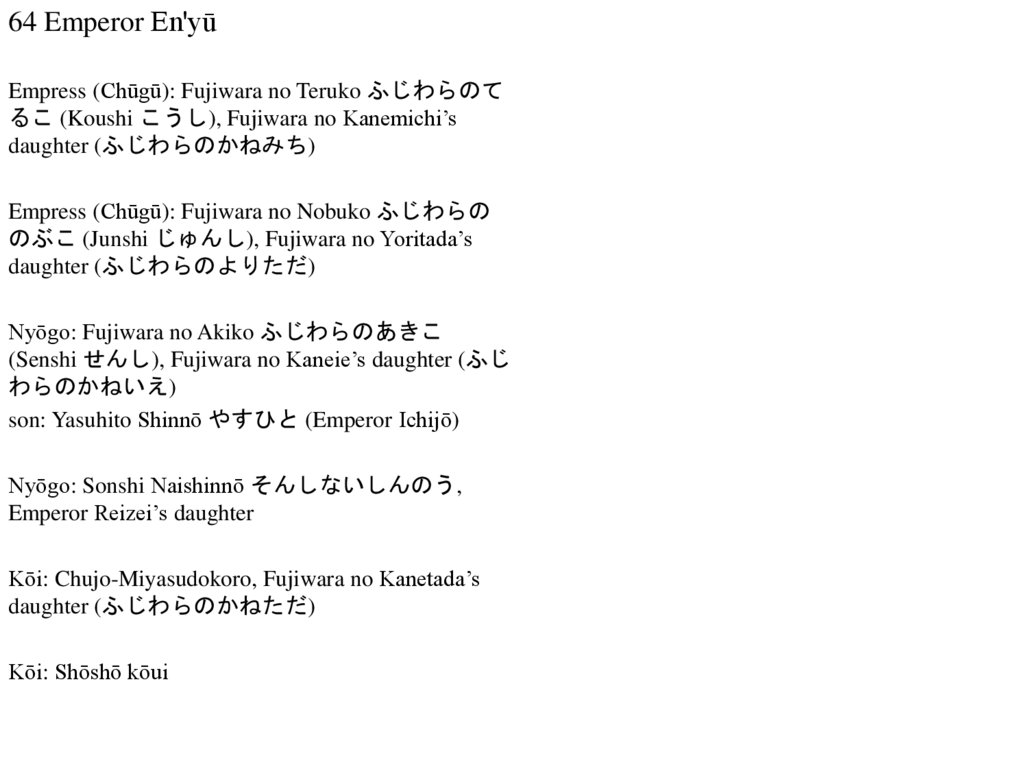

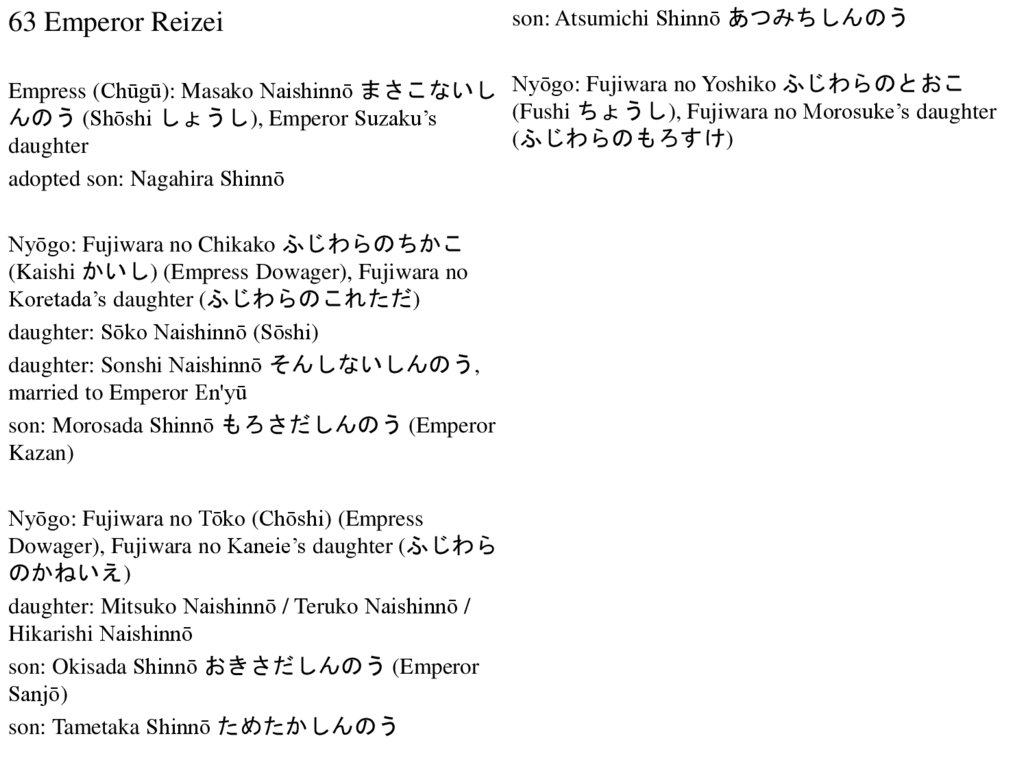

蜻蛉日記②「序文と御曹司からの求愛」 作者は藤原孝標の娘であり、藤原兼家(摂政・関白)の第二夫人であり、一般的には藤原道綱の母と言われる。 兼家の三人の息子も関白となり、また娘の二人は、天皇の母となる名門貴族である。 作者は、和歌の上手で知られ、日本三大美人の一人と藤原兼家(ふじわらのかねいえ) 平安時代 中期の公卿 生年:929年 (皇紀15)延長7年 没年:990年 (皇紀1650)正暦元年7月2日 享年:62 父親:藤原師輔(右大臣) 三男 母:藤原盛子(武蔵守 藤原経邦の娘) 氏族:藤原北家九条流 西暦(年齢) 966年(1歳)藤原兼家の五男として誕生 995年(30歳)道長の長兄関白・道隆と三兄である道兼が次々と死去。道長、右大臣、藤原氏長者となる 996年(31歳)長徳の変で藤原伊周とその弟・隆家が失脚。左大臣に昇進。 1000年(35歳)長女・彰子が一条天皇の中宮(皇

藤原 兼家(ふじわら の かねいえ)は、平安時代中期の公卿。藤原北家、右大臣・藤原師輔の三男。官位は従一位、摂政藤原兼家(ふじわらのかねいえ)の5男として生まれます。 ・986年(21歳) 父親の藤原兼家が、道長の姉でもある 娘の詮子(せんし)が生んだ一条天皇の摂政になります。 ※参照: 藤原道長の母親はどんな人?姉の詮子や妻の源倫子も解説! ・9年(23歳)藤原 時姫(ふじわら の ときひめ、生年不詳 天元3年1月15日 (980年 2月4日))は、平安時代中期の女性。 摂津 守 藤原中正の娘。 摂政 太政大臣 ・藤原兼家の正室、一条・三条両天皇の祖母。 贈 正一位。 藤原兼家に嫁いで藤原道隆・道兼・道長・超子・詮子らを生むが、夫の兼家が摂政に

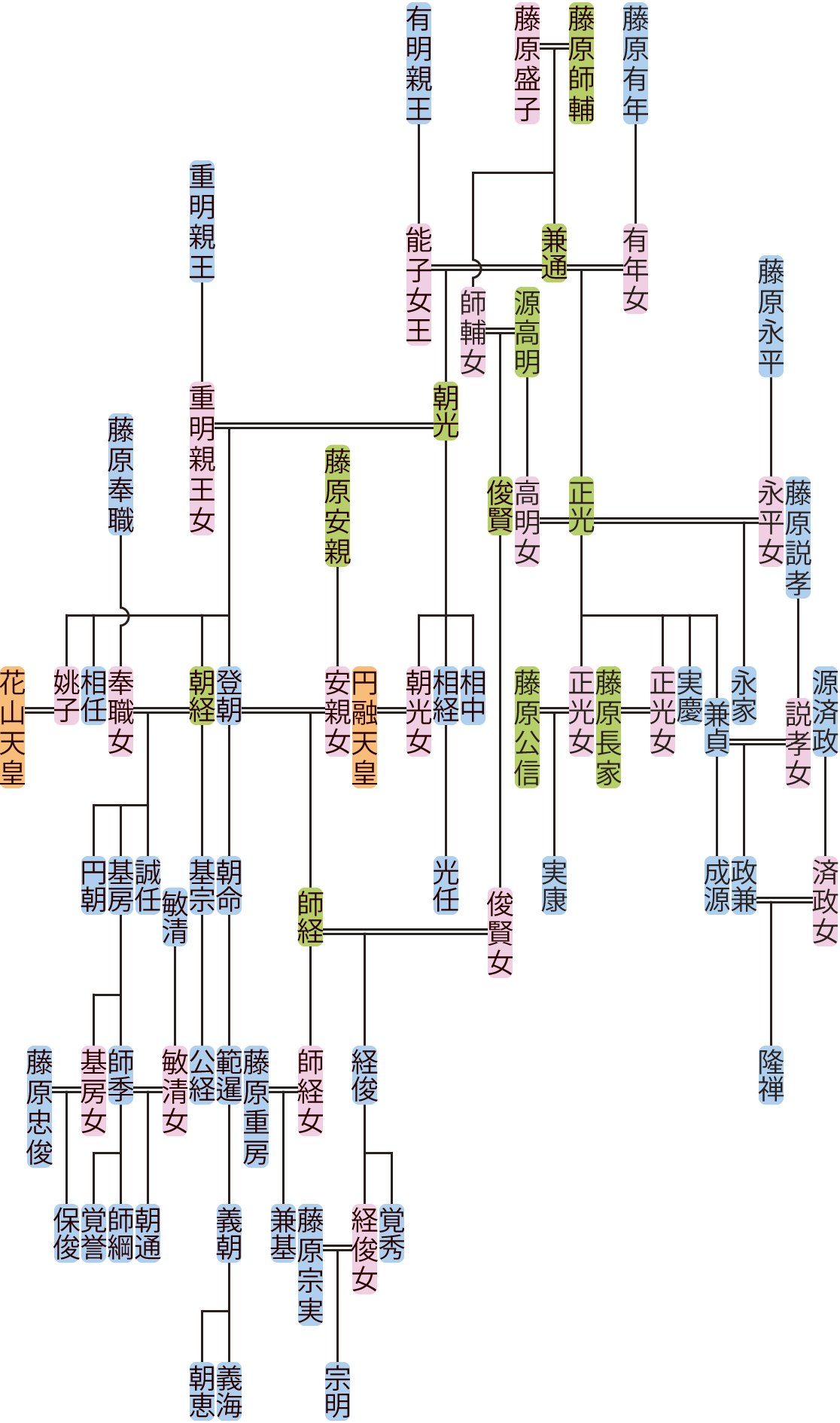

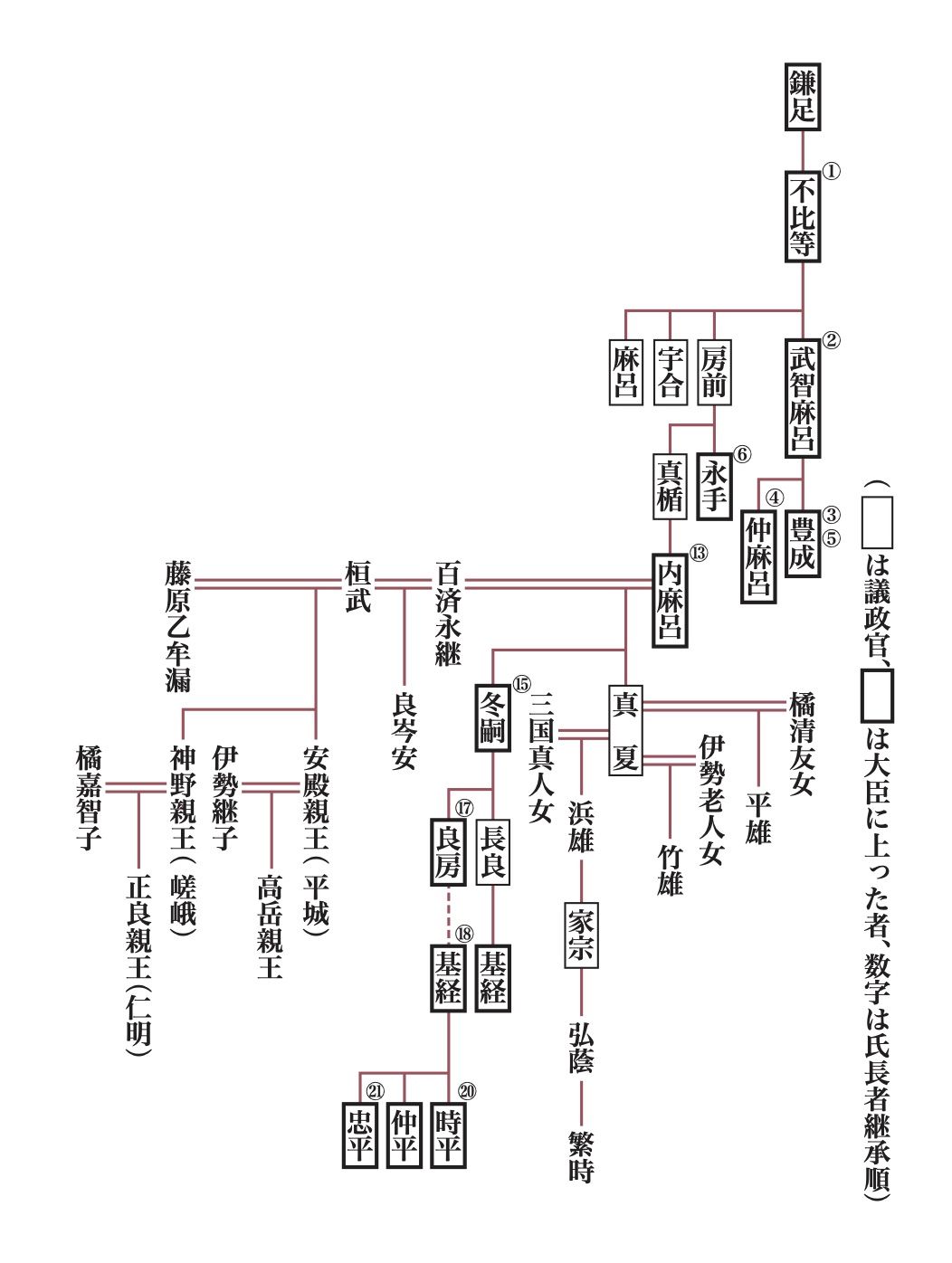

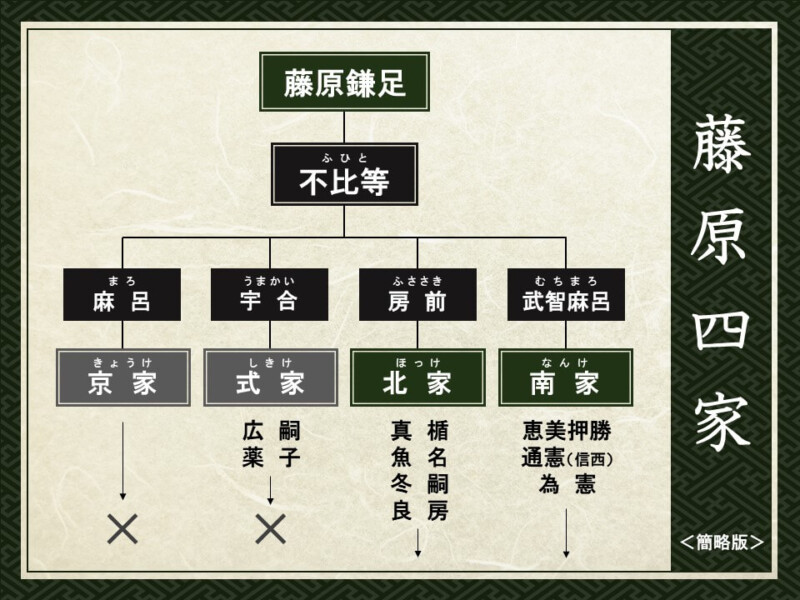

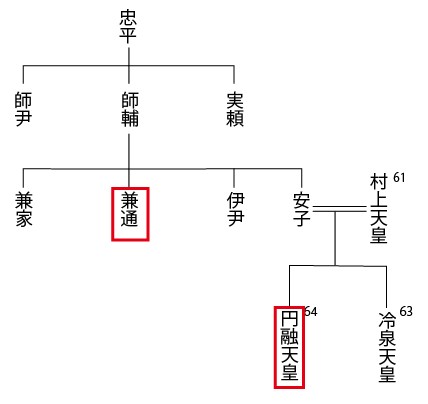

藤原兼通 ふじわらのかねみち 生延長3(925)京都 貞元2(977)118京都 平安時代中期の廷臣。 師輔の次男。 母は武蔵守藤原経邦の娘盛子。別称,堀河殿。 弟兼家と権勢,ことに摂政・関白の地位をめぐって激しく争った。 村上天皇の皇后であった妹安子からその生前,関白は兄弟の順序によって 平安時代の貴族は「藤原さん」だらけですが、同じ藤原といってもいろいろ。大きく分けて4つの藤原家があります(藤原四家)。 それが、北家・南家・式家・京家の四家。 この四家は、藤原不比等(ふじわらのふひと)の4人の子たちがそれぞれ興した家系。 元をたどれば同じ一族ですが藤原兼家(ふじわらの かねいえ、929~990)とは、平安時代中期の貴族である。 概要 藤原師輔の三男。 藤原道長の父で、「蜻蛉 日記」の作者・藤原道綱母の夫としても知られる。 長兄・藤原伊尹の元で藤原摂関家の勢力を伸ばし、安和の変では兄・伊尹と共謀して源高明を失脚に追い込んだ。

藤原道長の生涯 三 兼通 兼家兄弟の争 日本の歴史 解説音声つき

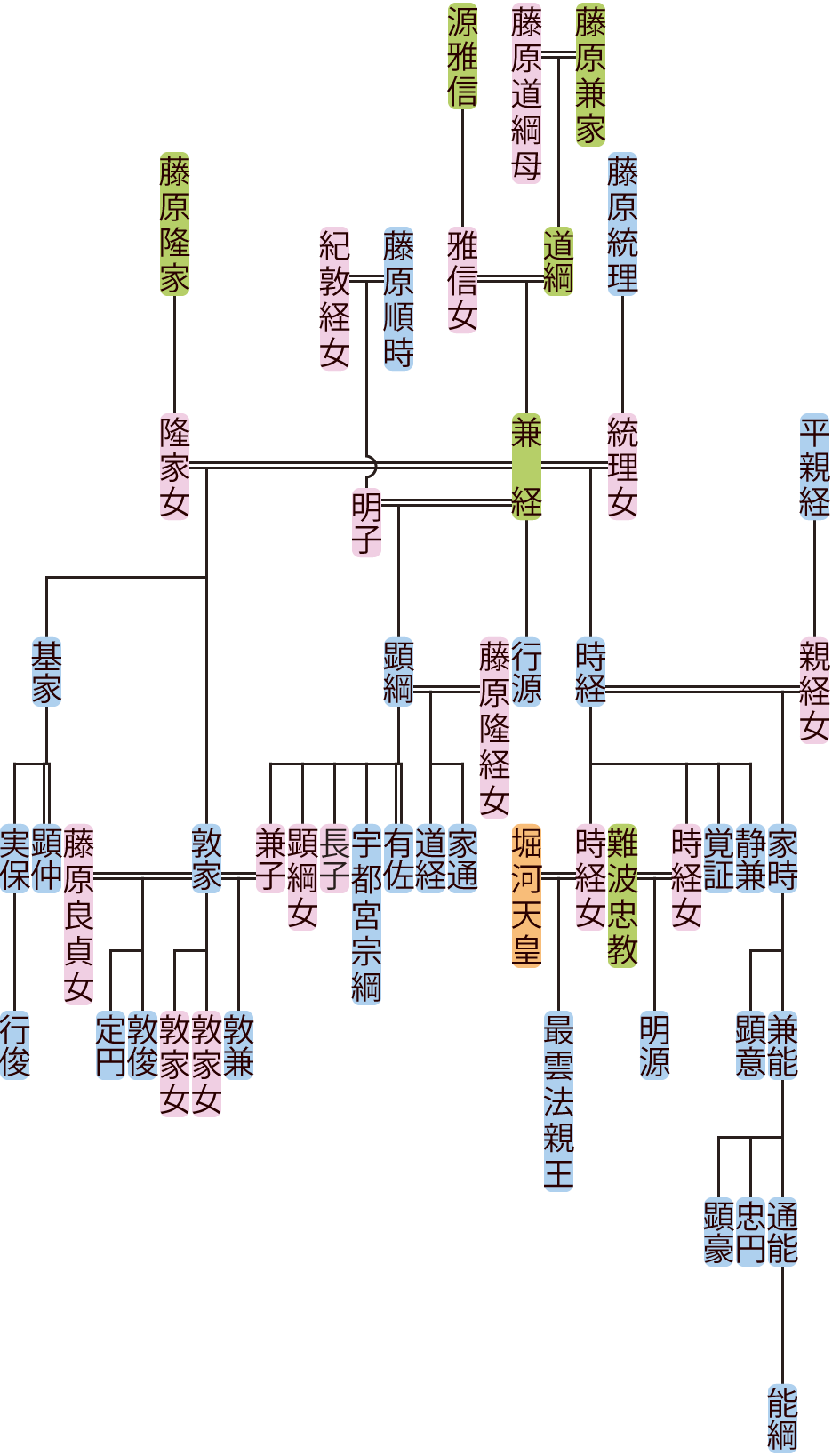

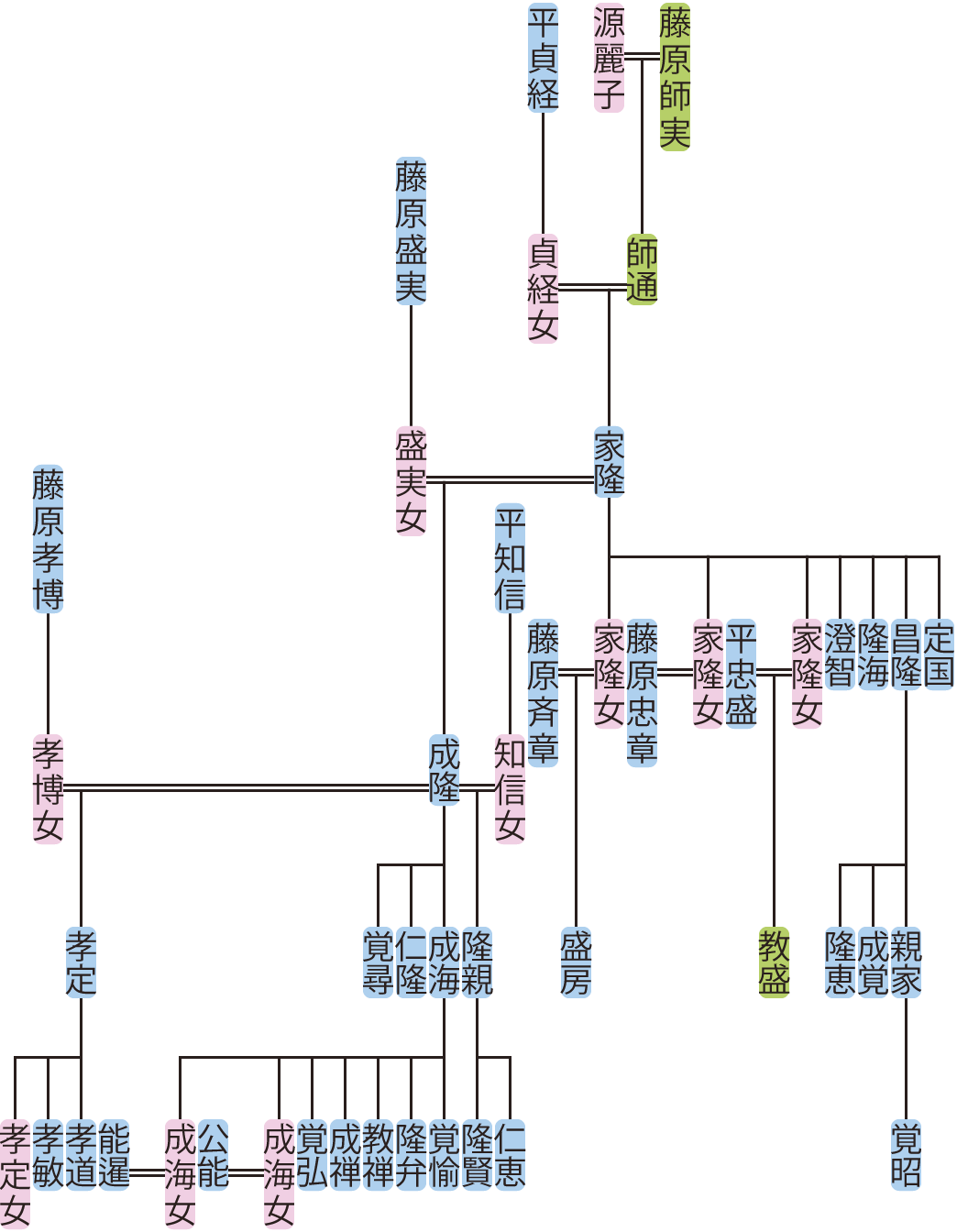

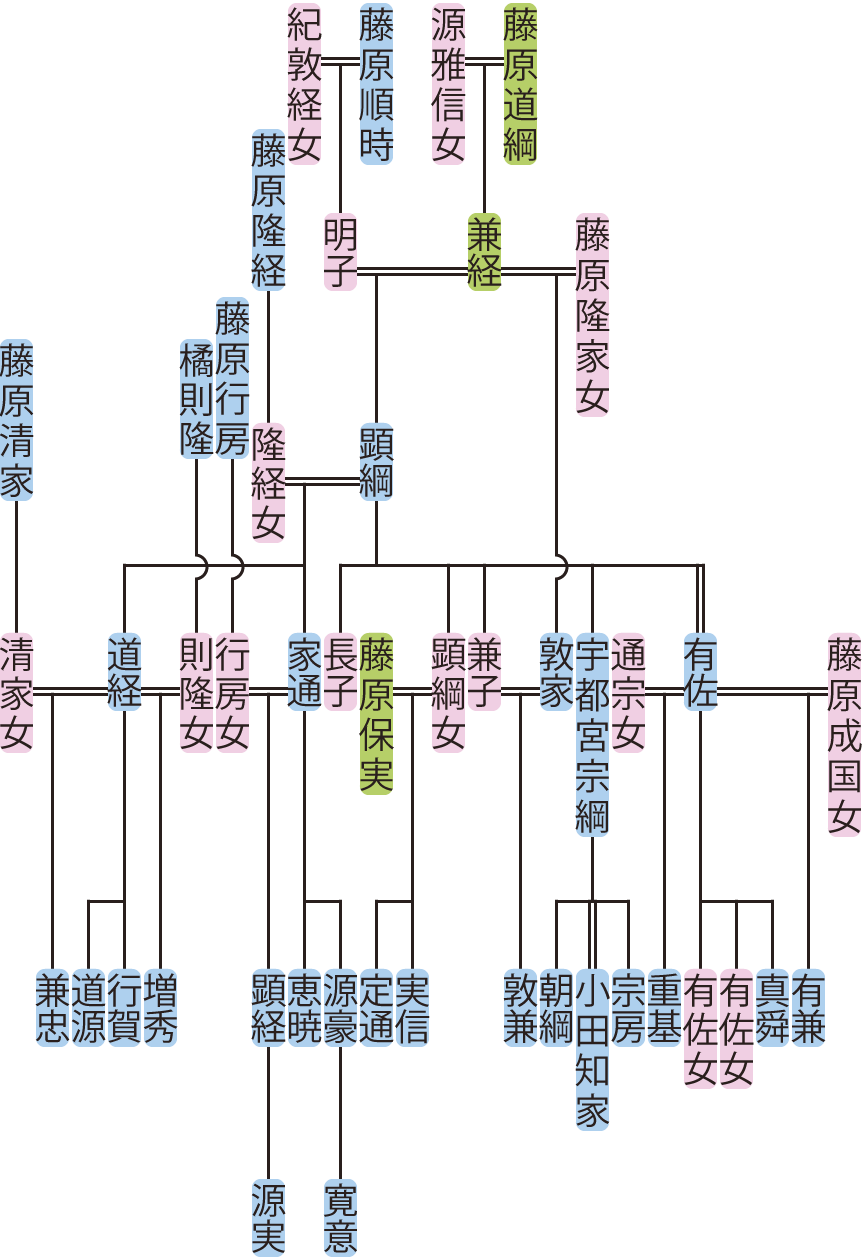

系図で見てみよう 藤原北家 水無瀬流 権中納言の歴史語り

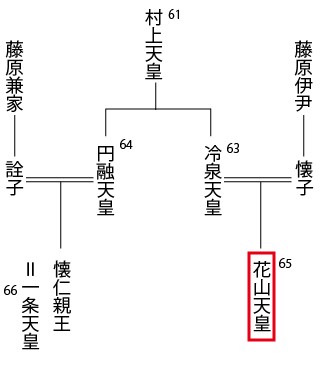

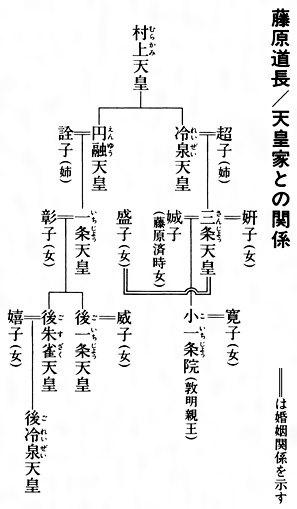

正室:鷹司殿(源雅信の娘) 側室:高松殿(盛明親王の養女) 平安時代中期の公家で、後一条天皇・後朱雀天皇・後冷泉天皇の外祖父にあたります。 藤原道長は何をした人? 摂関政治 摂関政治とは、 自分が天皇の√ ふじわら の かね いえ 摂関家のなかで摂政・関白など最高の地位についたものが藤原氏の「 氏長者 うじのちょうじゃ 」となったが、10世紀末までは 藤原兼通 ふじわらのかねみち と 藤原兼家 ふじわらのかねいえ 、 藤原道隆 ふじわらのみちたか と 藤原道兼 ふじわらのみちかね藤原道長、摂政関白太政大臣「藤原兼家」の五男(あるいは四男)として生まれる 980年 (14歳) 元服(成人)し、従五位下に叙階される 986年 (歳) 父「兼家」と三兄「道兼」が、「花山天皇」を謀略で退位させる(寛和の変) 「一条天皇」即位

藤原道長の先祖と子孫を家系図で簡単に説明 歴史上の人物 Com

藤原兼家 Wikipedia

藤原兼家 ふじわらのかねいえ 929-990 平安時代中期の公卿(くぎょう)。 延長7年生まれ。藤原師輔(もろすけ)の3男。母は藤原経邦の娘盛子。安和(あんな)元年(968)従三位。 寛和(かんな)2年(986)外孫一条天皇の即位により右大臣から摂政,従一位となる。 貞元2年(977)10月11日、藤原頼忠(よりただ)が関白となりました。 死を目前にした藤原兼通(かねみち)から譲られたかっこうです。 ※関係者系図 ※男子の兄弟順は、右が年上 『大鏡』などには、頼忠の関白就任に関して、兼通とすぐ下の弟・藤原兼家(かねいえ) 藤原兼家 藤原兼家の概要 ナビゲーションに移動検索に移動 凡例藤原兼家菊池容斎『前賢故実』時代平安時代中期生誕延長7年(929年)死没永祚2年7月2日(990年7月26日)改名兼家→如実(法号)戒名法興院官位従一位、

藤原氏北家 道綱流の系図 ねっこのえくり

古典を読む 19

藤原兼家(929~990年) 道綱母(936?~995年) 辣腕政治家と「愛」に飢えた妻 「一夫多妻」という夫婦のあり方は、現代の私たちにはなかなか それがどんな用途で使われるものであれ、つ藤原 家康(ふじわら いえやす) Ieyasu Fujiwara 弁護士;藤原道長 (ふじわらの みちなが) 活やくした時代 966年~1027年 平安時代 活やくしたこと 966年 藤原兼家(ふじわらの かねいえ)の5男として生まれる。 995年 都で伝染病が流行し、兄たちがあいつ日本大百科全書(ニッポニカ) 藤原道兼の用語解説 平安中期の公卿(くぎょう)。藤原兼家(かねいえ)の三男、母は藤原中正(なかまさ)の女(むすめ)時姫。花山(かざん)天皇に出家の兆しがみえると、父兼家とともに天皇に出家を促し、一条(いちじょう)天皇(母は兼家の女詮子(せんし))が即位。

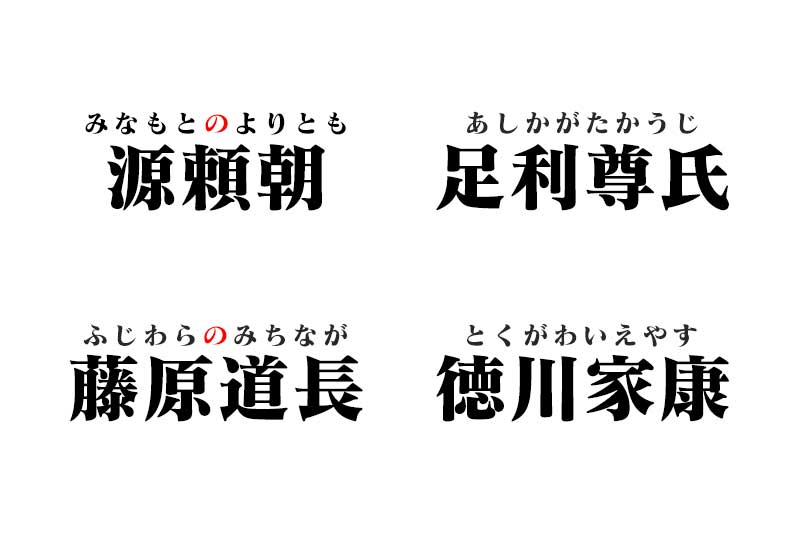

藤原道長は ふじわら の みちなが なのに 足利尊氏は あしかが の たかうじ でないのはなぜか 1 2 ページ ねとらぼ

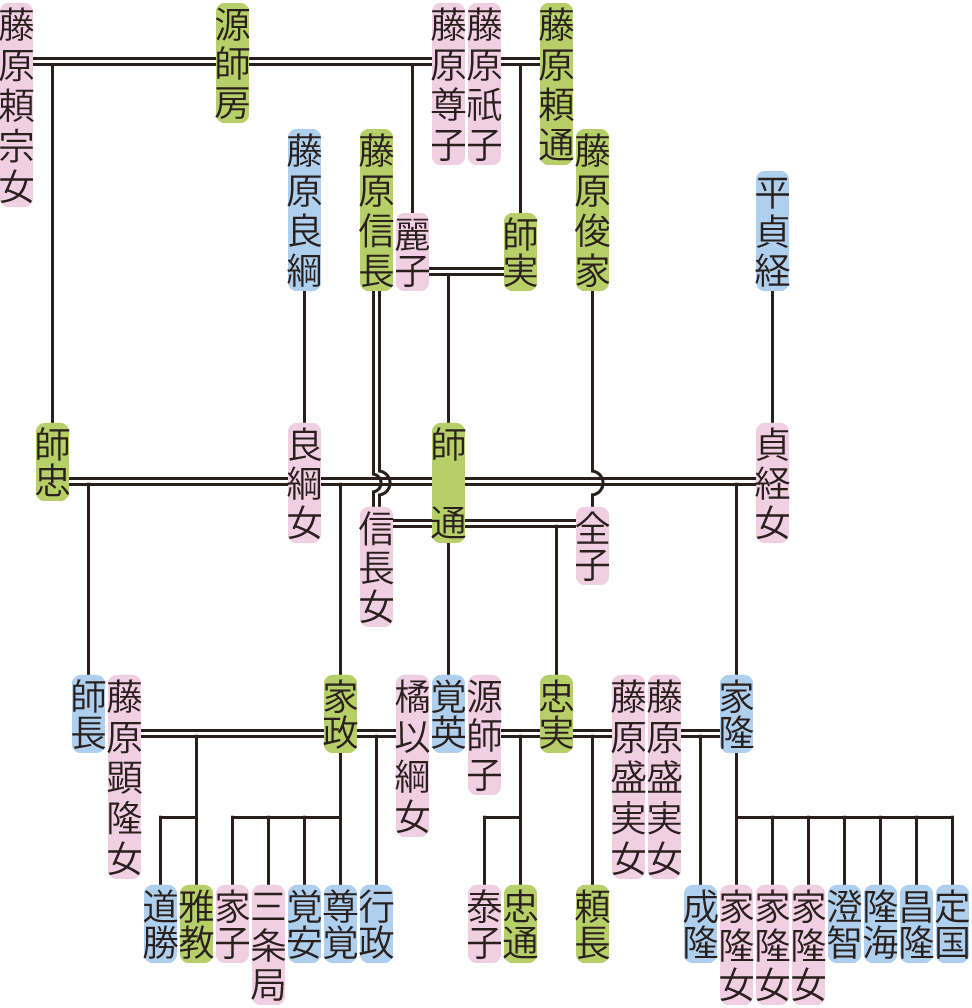

藤原氏北家の系図 師輔 忠通 ねっこのえくり

藤原兼家 (ふじわらのかねいえ) 生没 929~ 法興 (ほこ)院殿・東三条殿とも。 平安中期の公卿。 師輔の三男。 948年 (天暦2)従五位下。 968年 (安和元)兄兼通をこえて従三位。 参議をへずに中納言・大納言と昇進したが,972年 (天禄3)摂政伊尹

藤原定家 Wikipedia

お祝金25 000円 太陽と緑の家 藤原 デイサービス の介護福祉士求人 パート 非常勤 グッピー

藤原兼家 Wikipedia

藤原氏北家の系図 師輔 忠通 ねっこのえくり

家紋 藤原家 下がり藤 金 金色 Family Crestのイラスト素材

藤原道長 1 先祖を尋ねて

金槐和歌集 源実朝の和歌めぐり

古代日本を形作った大政治家 藤原不比等 祈りの回廊 年春夏版 掲載コラム 祈りの回廊 巡る奈良 奈良県

家康も目をつけた 奥州藤原氏の黄金 結城家の財宝 東スポnote

藤原道長の父 藤原兼家が凄い 円融天皇と藤原氏の権力 まなれきドットコム

平安中期 13章 2 藤原兼家の辛抱 れきしぱうち

藤原氏と古代史推進委員会 兼家

Social Studies 藤原道長 ふじわらのみちなが の生涯 働きアリ The 2nd

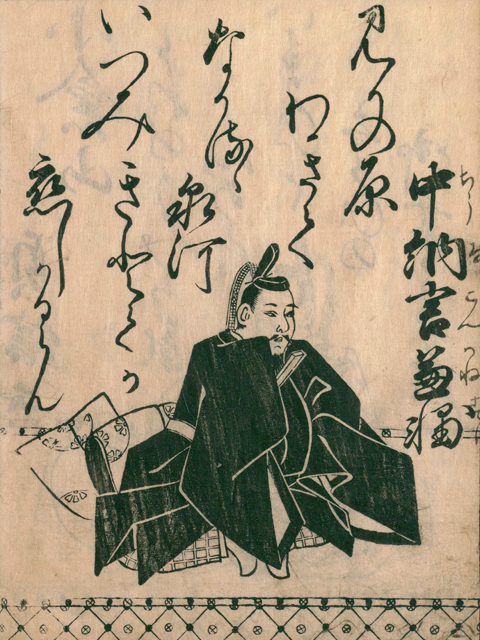

藤原兼輔 中納言兼輔 千人万首

藤原実業 一千多幸 金 平たい鍬 紀州種類 55 個人室家送り届ける不可 Hotjobsafrica Org

終了 11 22 金 19 30 21 00 写真家 藤原慶と巡る日帰りショートトリップ てくてくフィルムカメラ旅 旅のまとめ Phat Photo写真教室 感性を磨くカリキュラムで 初心者でも楽しく写真上達のコツが学べます

摂関政治のしくみついて 社会の部屋 学習教材の部屋

平安中期 13章 3 藤原道長の栄華 れきしぱうち

答えは 娘を天皇のささきにし その子を Clearnote

藤原道長の父 藤原兼家が凄い 円融天皇と藤原氏の権力 まなれきドットコム

藤原兼家 Wikipedia

建築家展 こだわりの邸宅特集 ー Asj Cell豊中 Asj Cell大阪みなと Asj Cell大阪南 イベント アーキテクツ スタジオ ジャパン

全国に広がる武家藤原氏の子孫たち 実はあなたも藤原氏 家系図作成の家樹 Kaju

平安中期 13章 2 藤原兼家の辛抱 れきしぱうち

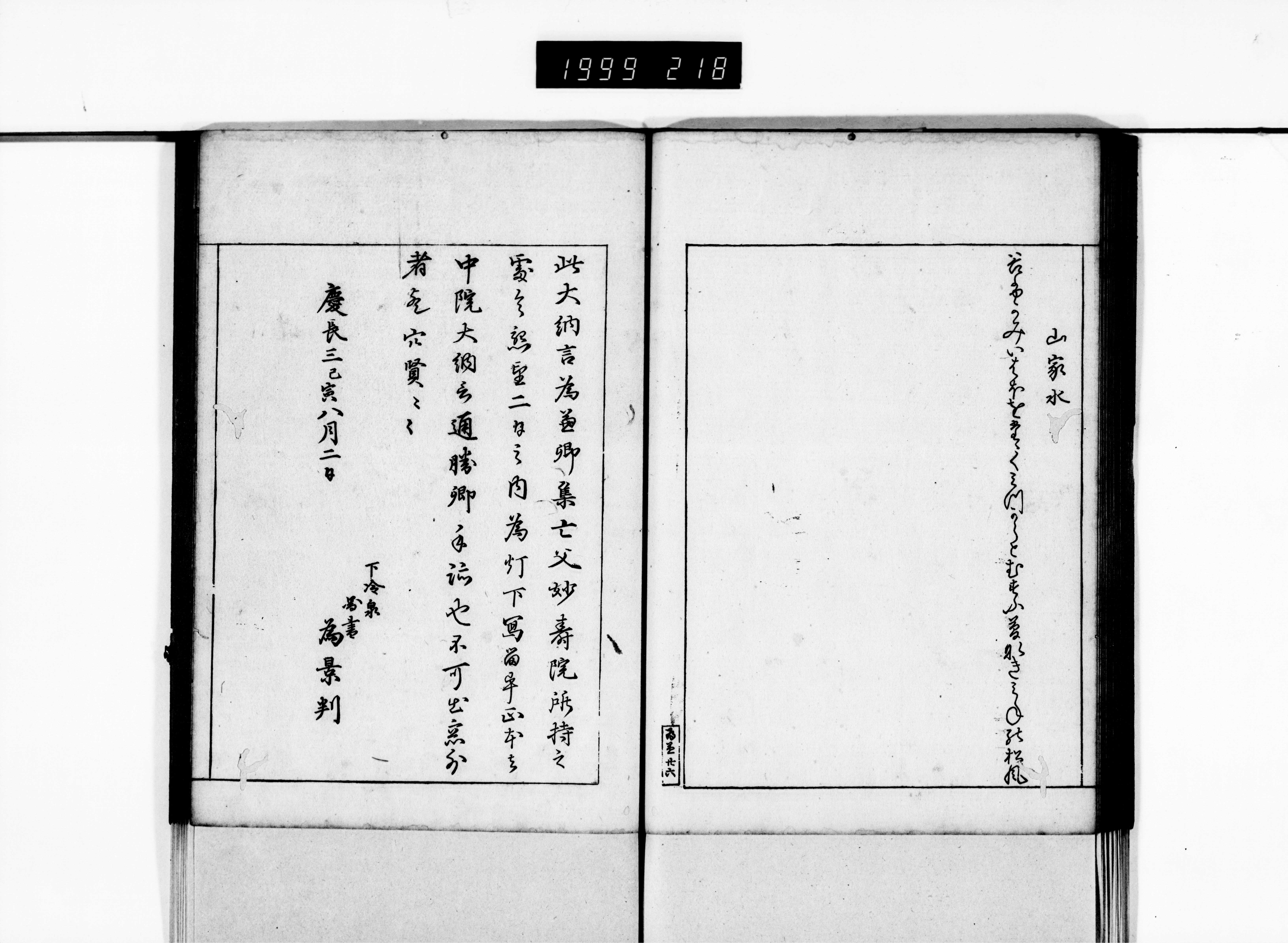

為兼集 為兼卿家集補遺 藤原為兼卿伝 藤原為兼卿伝 画像ファイル名一覧

藤原道長 世界の歴史まっぷ

古典を読む 19

藤原氏北家の系図 師輔 忠通 ねっこのえくり

藤原定家 注釈付き 千人万首

成田家藤原店は10月1日 金 から酒類提供 通常時間で営業を再開します 岡山 成田家 藤原店

官歴を消された藤原北家の官人 真夏が遺したもの 平安貴族列伝 18 1 2 Jbpress ジェイビープレス

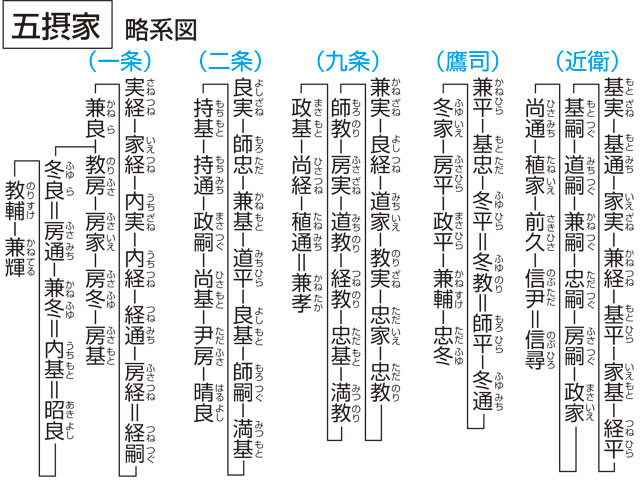

五摂家とは コトバンク

藤原道長 授業づくりjapan yokohamaプライマリー

藤原道長 世界の歴史まっぷ

ট ইট র 吉乃由都 陶芸家アイドル藤原肇の初ソロデビュー曲だ ぜってえ聴いてくれよな アイドルマスター あらかねの器 歌 藤原肇 T Co Lhtjndupmn Youtubeより T Co Xznjb5f173 T Co Recjrtyeh8

二階堂家伝来 藤原国吉 金窪行親伝来日本刀 甲種特別 刀 太刀 売買されたオークション情報 Yahooの商品情報をアーカイブ公開 オークファン Aucfan Com

全国に広がる武家藤原氏の子孫たち 実はあなたも藤原氏 家系図作成の家樹 Kaju

18 寧楽工舎 藤原町の家 寧楽工舎 ならこうしゃ の日々

源 委託品 059 掛軸 藤原定家 筆 和歌 詠草 ほたるのうた 二首 鑑定証等有り 金字形蒔絵入桑箱付 掛軸 売買されたオークション情報 Yahooの商品情報をアーカイブ公開 オークファン Aucfan Com

とんでもねえ奴がいた 御堂関白藤原道長の逸話 雨あがるノベログ

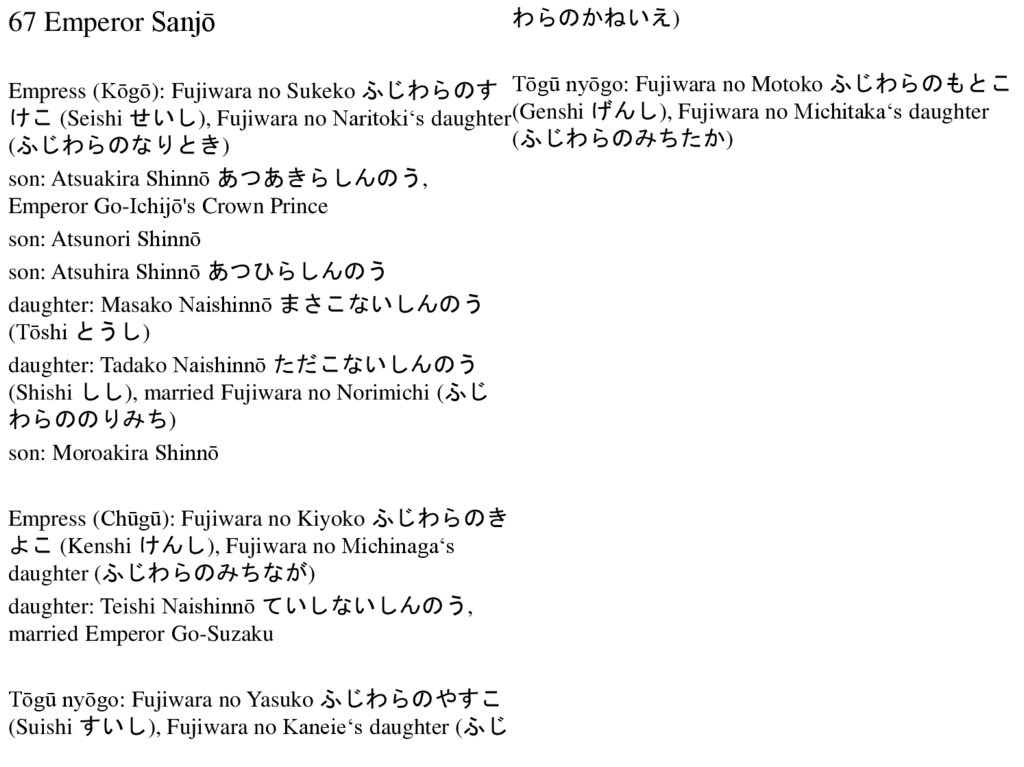

Emperors Online Presentation

弓争ひ 三月巳の日の祓へ 太政大臣道長 そのニ 古典を読む

ヤフオク デアゴステーィニ ジャパン 週刊日本の100人 8

家紋 藤原家 下がり藤 金色のイラスト素材

藤原道長の生涯 三 兼通 兼家兄弟の争 日本の歴史 解説音声つき

5 8 毎日新聞 に 5 9 読売新聞 に 老川祥一著 政治家の責任 政治 官僚 メディアを考える の書評が掲載されました 藤原 書店オフィシャルサイト

1

藤原道長の生涯 三 兼通 兼家兄弟の争 日本の歴史 解説音声つき

藤原道長ってどんな人 年表を小学生にもわかるように解説 歴史をわかりやすく解説 ヒストリーランド

土御門第跡 京都御苑 京都より愛をこめて

藤原道長ってどんな人 年表を小学生にもわかるように解説 歴史をわかりやすく解説 ヒストリーランド

藤原道長の先祖と子孫を家系図で簡単に説明 歴史上の人物 Com

平安時代についてわかりやすく 5 藤原氏による摂関政治 後期 日本史ゆるり

藤原道綱母

イラストで学ぶ楽しい日本史

鵺とは 大将軍神社 京都市東山区 Ahisats3のブログ

藤原道綱母とは コトバンク

藤原兼輔とは コトバンク

藤原定家 撰 ほか 新潮古典文学アルバム 10 新古今和歌集 山家集 金槐和歌集 新潮社

藤原道長について 摂政や家系図 娘 この世をば の歌について解説

イラストで学ぶ楽しい日本史

歴代天皇 Com

為兼集 為兼卿家集補遺 藤原為兼卿伝 藤原為兼卿伝 画像ファイル名一覧

家系図を交え 夫の不倫を綴った苦悩の暴露本である藤原道綱母の 蜻蛉日記 からその心情と 現代の結婚観を比較する 4 いづれの御時にか

元慶寺 大概京都の神社とお寺と花巡り

家 系図 藤原氏 家系図 わかりやすい Aickmandata Com

藤原定家とは何 Weblio辞書

歴代天皇 Com

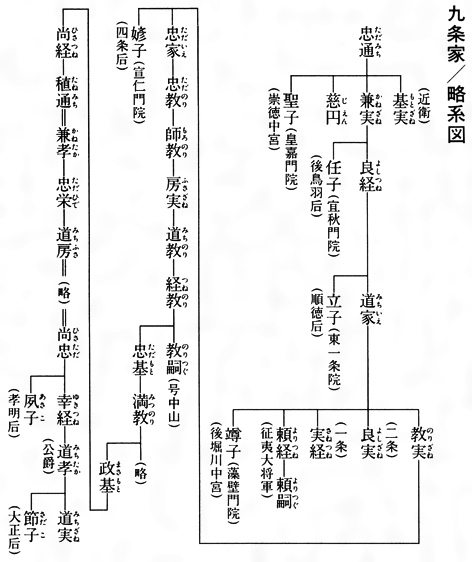

九条家とは コトバンク

藤原氏はなぜ権力を握れた アクティブ10 レキデリ Nhk For School

藤原定家 Wikipedia

成田家藤原店はgo To Eatキャンペーン In 岡山県のプレミアム付き食事券がご利用できます 岡山 成田家 藤原店

3

藤原道長の生涯 三 兼通 兼家兄弟の争 日本の歴史 解説音声つき

Emperors Online Presentation

九条兼実 Wikipedia

一条天皇

藤原兼家 道長のお父ちゃん は出家詐欺で天皇ダマして貴族の頂点へ Bushoo Japan 武将ジャパン

Emperors Online Presentation

10世紀 日本 英霊人名録 ウィキ Atwiki アットウィキ

藤原 の 道長 家 系図

藤原道長の先祖と子孫を家系図で簡単に説明 歴史上の人物 Com

藤原道長の父 藤原兼家が凄い 円融天皇と藤原氏の権力 まなれきドットコム

藤原道長とは コトバンク

藤原家隆とは コトバンク

藤原氏はなぜ権力を握れた アクティブ10 レキデリ Nhk For School

藤原公任とは コトバンク

ヤフオク 鎌倉右大臣家集 貞享本 上中下3冊揃 金槐和

イラストで学ぶ楽しい日本史

藤原兼家 道長のお父ちゃん は出家詐欺で天皇ダマして貴族の頂点へ Bushoo Japan 武将ジャパン

藤原氏北家 道綱流の系図 ねっこのえくり

藤原氏北家の系図 師輔 忠通 ねっこのえくり

藤原氏はなぜ権力を握れた アクティブ10 レキデリ Nhk For School

日本史 藤原氏北家の台頭

この図の呼び方と 読みとり方を教えてください Clearnote

藤原氏北家 道綱流の系図 ねっこのえくり

0 件のコメント:

コメントを投稿